美星天文台 は岡山県井原市美星町にある口径101cmの望遠鏡を備える公開天文台で、操作資格を取得して公募に応募して採択されることで、101cm望遠鏡を個人でも占有して使用することができます(公募観測)。 そこで101cm望遠鏡を使って天体スケッチすることを考えました。

- きっかけ

- 予想される成果

- 空の明るさ

- シーイング

- 操作資格の取得

- 公募観測の申請

- 観測準備

- 実際の観測(2022年第3期公募観測)

- 美星天文台で天体スケッチ: M51 子持ち銀河

- 2023年第1期公募観測

- 美星天文台で天体スケッチ:M57 リング状星雲

- 美星天文台で天体スケッチ:NGC7662 青い雪だるま

- 美星天文台 眼視観察の結果

1. きっかけ

2022年4月~5月にかけて M51 子持ち銀河 (NGC5194) を口径を変えてどう見えるか色々と試していました。 口径15cm 倍率120倍 瞳径1.3mm では渦があるようなないような、はっきりとはわからないけれどコアのまわりにリング状の淡いガスがあることがわかり、口径28cm 倍率180倍 瞳径1.6mm では確かに渦を巻いているのはわかるがはっきりとはしないような見え方でした。 さらに 口径40cm 倍率250倍 瞳径1.6mm では腕がはっきりと見えるものの、構造はイマイチ不明瞭だと感じる見え方で、さすがに 口径60cm 倍率450倍 瞳径1.3mm で見るとこちらは渦の濃淡や形状といった構造もよく分かるといった見え方でした。 ただし天体写真と比較するとまだまだ見えていない構造もあるように思いました。

ここで「M51をさらにもっと大口径で見るとどう見えるのだろうか?」といったことを考えました。 大口径なら同じ瞳径のまま、つまり視野内の明るさは同じまま、より高倍率が得られることからより細かい構造まで見えてくると考えました。

美星天文台 は岡山県井原市美星町にある公開天文台で口径101cmの望遠鏡を備えています。 美星天文台には 公募観測 という枠組みがあり、操作資格 を取得して公募に応募して採択されると(研究者でなくても)個人でも口径101cmの望遠鏡を占有して使用することができます。 研究者や特別なコネがなくても操作資格を取得して公募で採択されれば一晩占有して自分のテーマで使用できるようです。 そこで美星天文台の操作資格を取得して公募観測に応募することで、101cm望遠鏡で天体スケッチすることを考えました。

ページの先頭に 戻る

2. 予想される成果

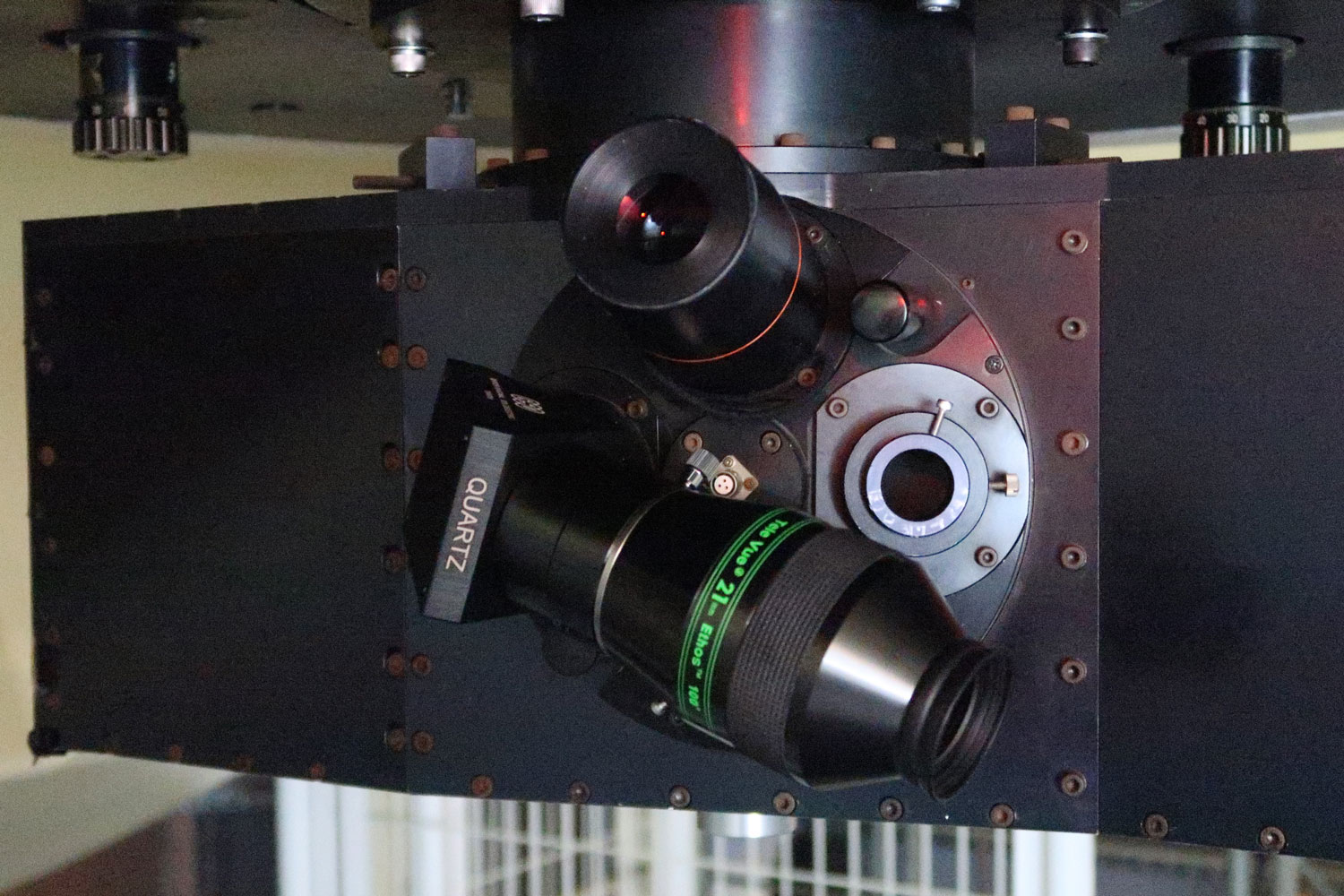

美星天文台の101cm望遠鏡は口径 1,010 mm、焦点距離 12,120 mm のカセグレン焦点で 眼視観測 ができるようです。 光路図 を見ると接眼レンズの手前に光路切り替えミラーがあるようで、得られる像は鏡像になります。 そこでピントが合うか若干心配ですが、2インチ天頂ミラーを使って倒立像に戻して観察することを考えています。 以下の天頂ミラーを持ち込んで使用する予定です。

- GSO 2インチQuartz天頂ミラー99%

またアイピースは2インチ径のものを持ち込んで使用することができるようなので以下のアイピースを持ち込んで使用する計画です。

- Tele Vue Ethos 21mm(倍率580倍、実視野0.18度、瞳径1.8mm)

- Nikon NAV-17HW(倍率710倍、実視野0.14度、瞳径1.4mm)

どちらも見かけ視野100度の極超広角アイピースで視野一杯にシャープな星像を結ぶと期待されます。 倍率は580倍または710倍と少し高倍率すぎるような気もしますが、シーイングさえ許せば 適度な視野背景 から最高の眼の感度・分解能で最高の観望体験が得られるはずです。 メシエ天体といった大きく明るい天体の詳細な構造や有名な銀河団の個々の銀河の形状など、これまで 自作60cmドブソニアン では見えなかった、または曖昧だったものが美星天文台101cm望遠鏡ではっきりと見えるようになることが期待されます。

公募観測の1回の観測は採択された週末のうちの1夜の23:00~28:00の5時間です。 この時間があれば通常の天体スケッチなら4枚程度、広視野スケッチ でも時間内に1枚描くことができる見込みです。

ページの先頭に 戻る

3. 空の明るさ

美星天文台のある岡山県井原市美星町は1989年に「美しい星空を守る美星町光害防止条例」(光害防止条例)が制定・施行された地域・自治体で、2021年には国際ダークスカイ協会から「ダークスカイ・コミュニティ」にも認定された天体観測の好適地です。 しかし近隣に岡山、倉敷、福山といった都市があり、夜空は正直なところ、若干明るいと思われます。

伊藤・前野 (2021) によると空の典型的な明るさはVバンドで 20.5 mag/arcsec2 、本当に真っ暗なサイトと比べると 1.0 mag/arcsec2 程度明るい計算になります。 淡く広がった天体の限界等級は 望遠鏡の口径によらず空の明るさによって決まる ため、本当に淡くて見えるか見えないかギリギリの大きく広がったような構造は美星天文台では見えないと考えられます。

一方で 天体の大きさがφ4°の時に最も暗い天体が見える というヒトの目の性質を考慮すると、細かい構造を見るには拡大して見ることのできる大口径の方が有利です。 例えば瞳径を同じ1.5mmとすれば口径60cmの場合は450倍、口径101cmの場合は670倍となり、1.7倍に拡大できるので1.7倍小さい構造まで見ることができる計算になります。 もし淡い構造に細かい濃淡があるような場合、例えば銀河の腕の中の星々の塊や暗黒帯といた構造は、たとえ光害地であっても大口径のほうが分解してよく見えるはずです。

ただし近隣の岡山、倉敷、福山といった都市の光害がやはり気になります。 そこでフィルターの使用を考えます。 フィルターを使うことによって光害の波長がカットされS/Nが向上することが期待される一方、フィルターの使用によって眼に届く総光量が減ることからS/Nの低下も考えられます。 メリットがデメリットに勝るかはフィルターの特性や光害の種類・強度によると考えられます。 そこで以下のフィルターを持ち込み、状況に応じて適宜使い分けることにします。

- Svbony CLS

- IDAS LPS-D3

さらに空の明るさの客観的なデータを残すため、空の明るさは SQM-L を用いて観測の前・中・後に実際に測定することにしました。

ページの先頭に 戻る

4. シーイング

シーイングについても同じ 伊藤・前野 (2021) に記述があり、美星天文台でのシーイングの平均値は 4秒角 程度とのことです。 正直なところ、これはかなり悪い値です。 これだけシーイングが悪いと高倍率では本来点光源であるはずの恒星が肥大して面積があるように見え、見ても面白くないです。

恒星が肥大して面積があるように見えるかどうかは望遠鏡の倍率とシーイングによります。 実験 から暗い対象の場合には見かけの大きさがφ0.5度より小さければ概ね点光源に見えます。 ここで望遠鏡はシーイングをその倍率だけ拡大して見ることになるため、シーイングと倍率の「積」が見かけの大きさφ0.5度よりも小さいという条件で暗い恒星は点光源に見えるはずです。 式に書くと以下となります。

(シーイング) × (望遠鏡の倍率) < 0.5度

よってシーイング4秒角の時でも450倍以下、シーイング3秒角なら600倍以下で暗い恒星は点光源に見える計算になります。 持ち込み予定のアイピース Ethos 21mm では倍率580倍のため美星天文台の平均4秒角のシーイングでは正直厳しいところですが、3秒角程度のシーイングが得られれば問題は無さそうです。

なお面積のある広がった天体はもともと φ1度程度 しかヒトの目には分解能が無いため、基本的にシーイングによる影響はないはずです。

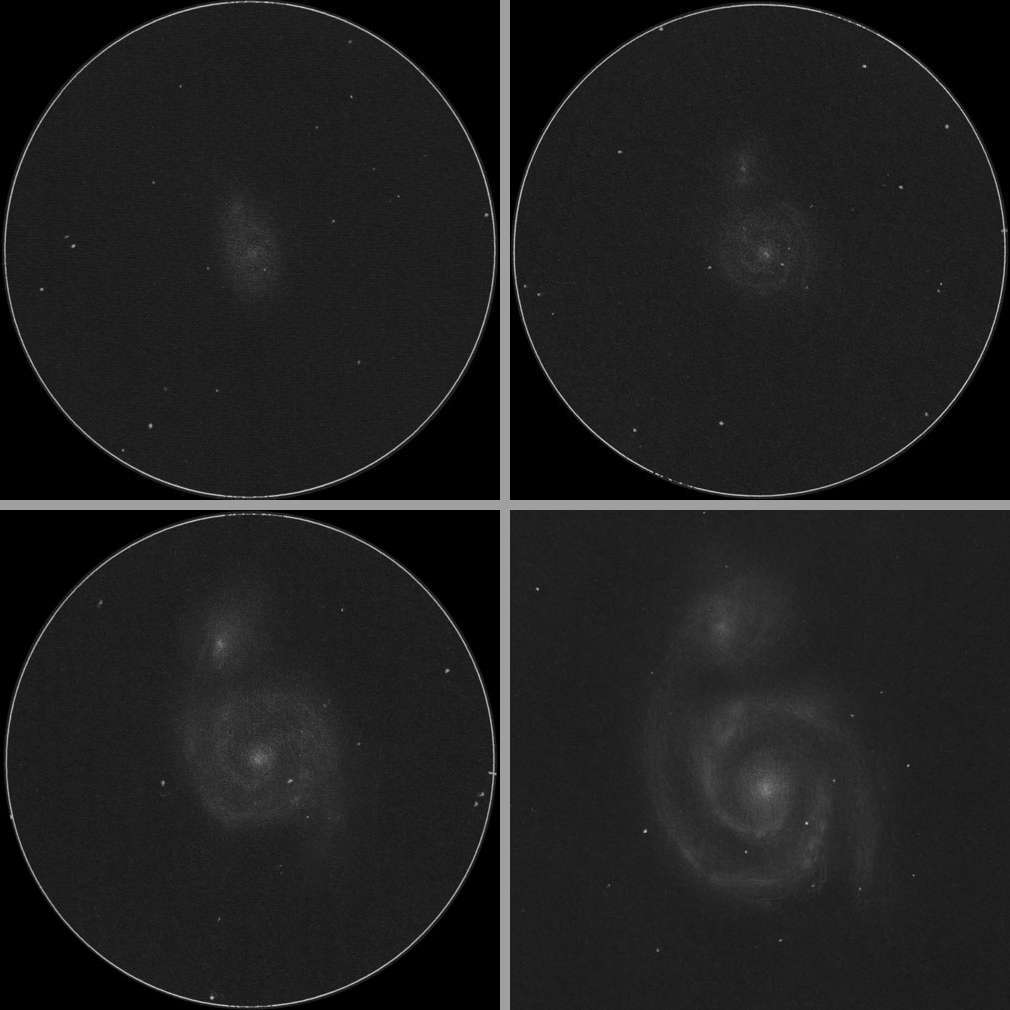

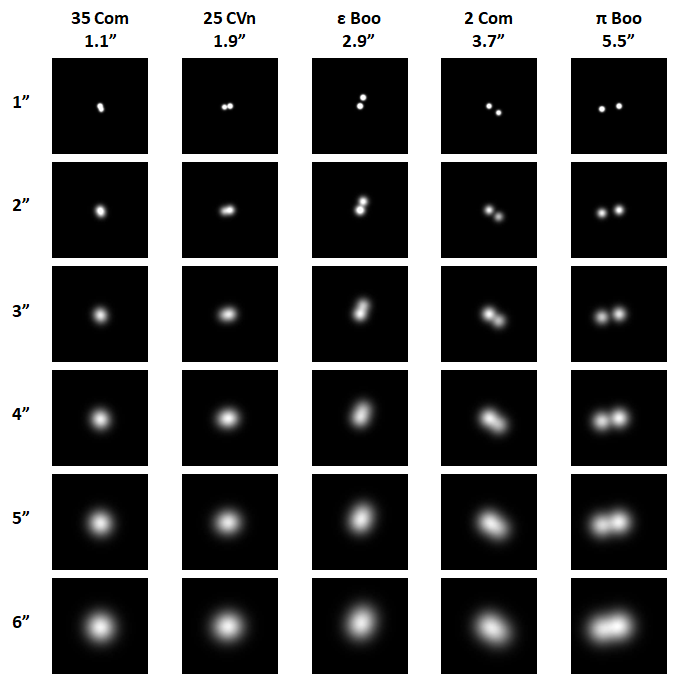

美星天文台での観測の際には観測の前・中・後に簡易的なシーイングの評価も行うことを考えました。 離角の分かっている明るい二重星をいくつか見て、どの程度の離角の二重星なら分離して見えるか調べることでシーイングを推定、記録する計画です。 次の図は M51 子持ち銀河 (NGC5194) 付近の明るい二重星がシーイングによってどう見えるか計算したものです。 この図と実際の見え方を比較することで観測時のシーイングを評価する予定です。

ページの先頭に 戻る

5. 操作資格の取得

2022年5月頃に美星天文台101cm望遠鏡で天体スケッチするというアイデアを思いつきました。 このアイデアを実現するためにはまずは「操作資格」の取得が必要です。 そこで実際の私の経験を以下に書き出してみます。

5.1. 準備

101cm望遠鏡操作資格の講習会・試験は例年、年に1回開催されているようです。 参考に 2021年度の講習会 について調べてみると、7月下旬に講習会の募集開始、9月中旬に締め切り、10月初旬に講義、10月下旬に試験といったスケジュールでした。 これらは全て週末の開催のようでした。

また以前がどうか分からないのですが、コロナ禍ということもあり、近年講義はZoomでリモートで受講できるようでした。 私は米国在住のため、これは助かりました。

なお 2021年度の募集要項 によると、講習会の申込みではこれまで使用してきた望遠鏡や天文歴などを詳しく記入する必要があるとのことでした。 早めに作文して用意しておくことにしました。

5.2. 申込み

予想通り、7月下旬に 2022年度の講習会 の募集が開始されました。 講義は10月初旬、試験は10月中下旬に行われるということで、仕事の都合を確認して、事前に用意していた申請書をメールで送付し、申込みしました。

5.3. 講義

2022年度の場合、講義は Zoom で実施ということで、自宅のあるハワイ島からリモートで参加しました。 講義内容は主に一般的な天体観測の知識についてでしたが、時角の計算など、知らないと難しい内容もあり、勉強になりました。

5.4. 試験

講義の2週間後の週末に筆記試験でした。 2022年度の場合は筆記試験も Zoom で実施でした。 そして筆記試験の翌週に実地操作試験があり、こちらは一時帰国して現地にて参加しました。 講習会の受講料(1300円)はこの時に支払いました。 試験の結果は「合格」、無事に操作資格を取得することができました。

ページの先頭に 戻る

6. 公募観測の申請

101cm望遠鏡の公募観測は年3回公募があって、それぞれ4~8月が第一期、9~12月が第二期、1~3月が第三期の公募対象期間となるようです。 4~8月の第一期は2月中旬、9~12月の第二期は7月中旬、1~3月の第三期は11月中旬に募集が開始となり、それぞれ3月中旬、8月中旬、12月中旬に観測プログラムが決定されるとのことです。

| 観測期間 | 公募開始 | 採択通知 | |

|---|---|---|---|

| 第一期公募観測 | 4~8月 | 2月中旬 | 3月中旬 |

| 第二期 | 9~12月 | 7月中旬 | 8月中旬 |

| 第三期 | 1~3月 | 11月中旬 | 12月中旬 |

そこで早速2022年度第3期の公募観測に申請することにしました。 予想通り11月中旬に 公募が開始 され、申込みました。 そして無事に 申請は採択 され、2023年3月17~19日の週末のうちの1夜の23:00~28:00の5時間、「101cm望遠鏡を用いた眼視スケッチ」というテーマで101cm望遠鏡を占有して観測することが認められました。

申請書の作成では美星天文台の以下の情報が役立ちました。

- 美星天文台の暦 : 月の出、薄明開始時間など

- 天体高度計算/天体位置計算 : 天体の位置、天体の高度など

ページの先頭に 戻る

7. 観測準備

実際の観測の流れと、スケッチの成果についてここにまとめます。

なお美星天文台の公募観測では1週末(金・土・日の3夜)が候補として割り当てられ、このうちの1夜のみ観測できるというルールです。 2022年度第三期の場合は2023年3月17~19日に割り当てていただきましたが、このうちの1夜を直前に天気予報を元に決定することになります。

7.1. タイムライン

公募観測が採択された後は以下の流れで観測を行うことになります。

| (必要に応じて) | (ターゲットリストを準備、連絡) |

| 2週間前まで | 仮眠室を利用する場合は利用人数を連絡 |

| 観測当日の夕方まで | 観測の実施の有無を連絡 |

| 観測当日の23時まで | 待機室で待機 |

参考:美星天文台の金・土・日の営業時間は13:45-16:00、18:00-22:00。

ページの先頭に 戻る

2.2. 天気予報など

以下のサイトの情報を元に、観測当日の夕方まで天気の判断を行いました。

ページの先頭に 戻る

8. 実際の観測

2023年3月17~19日の週末に採択された公募観測「101cm望遠鏡を用いた眼視スケッチ」について、その体験をまとめます。

8.1. 天気の判断

3/18(Fri)は1週間前ぐらいから雨の予報で、当日も雨でした。 この時点では3/18(Sat)、3/19(Sun)どちらも概ね晴れの予報でした。 14:00頃に美星天文台に電話し、この日は観測を行わないことを伝えました。

天気予報によると3/18(Sat)は低気圧が通過した後、雲が残りそうですが概ね晴れの予報です。 3/19(Sun)は高気圧が張りだして日中は晴れのようですが、夜になると高気圧と高気圧の谷で少し雲が出そうに思いました。 黄砂の予報は両日ともなし、PM2.5は土曜日の方が濃度が低いようです。

色々と天気予報を見ましたが、イマイチ決断できません。 なんとなく雨上がりの方がよさそうな気がしたので、最後はエイヤで3/18(Sat)に行うと判断し、15:00頃に美星天文台に電話、この日に実施することにしました。

ページの先頭に 戻る

8.2. 仮眠と出発

実施を決めたので観測に備えて16:00~18:00に仮眠することにしました。 時差ボケもあってあまり寝られていなかったこともあり、ぐっすり眠れました。 その後夕食をとり、20:00少し前に実家を出発しました。 途中コンビニによって夜食を調達し、21:00頃に美星天文台に到着しました。 天文台の2階の観測待機室で待機しました。

22:00に天文台の一般公開が終わり、車を移動させ、機材を下ろしました。 天文台の方によるとこの日のシーイングは残念ながらイマイチだそうです。 一方で天気のほうは快晴で大丈夫そうです。

ページの先頭に 戻る

8.3. 機材セッティング

101cm望遠鏡のカセグレン焦点に持参した2インチ天頂ミラーとアイピースを取り付けました。 心配していたピントは問題なく合焦しました。 星像はシーイングなりの見え方で、肥大して面積があるように見えるもののギリギリ大丈夫と思いました。

アイピースは Ethos 21mm と NAV-17HW を持参しました。 視野背景の暗さや星像の鋭さは NAV-17HW のほうが良いと感じましたが、今回の対象(M51)を見るには少し拡大しすぎて面白くないようで Ethos 21mm を使うことにしました。

ただし Ethos 21mm だと少し視野背景が明るすぎてコントラストが低いように感じため IDAS LPS-D3 フィルターを入れて天体スケッチすることにしました。

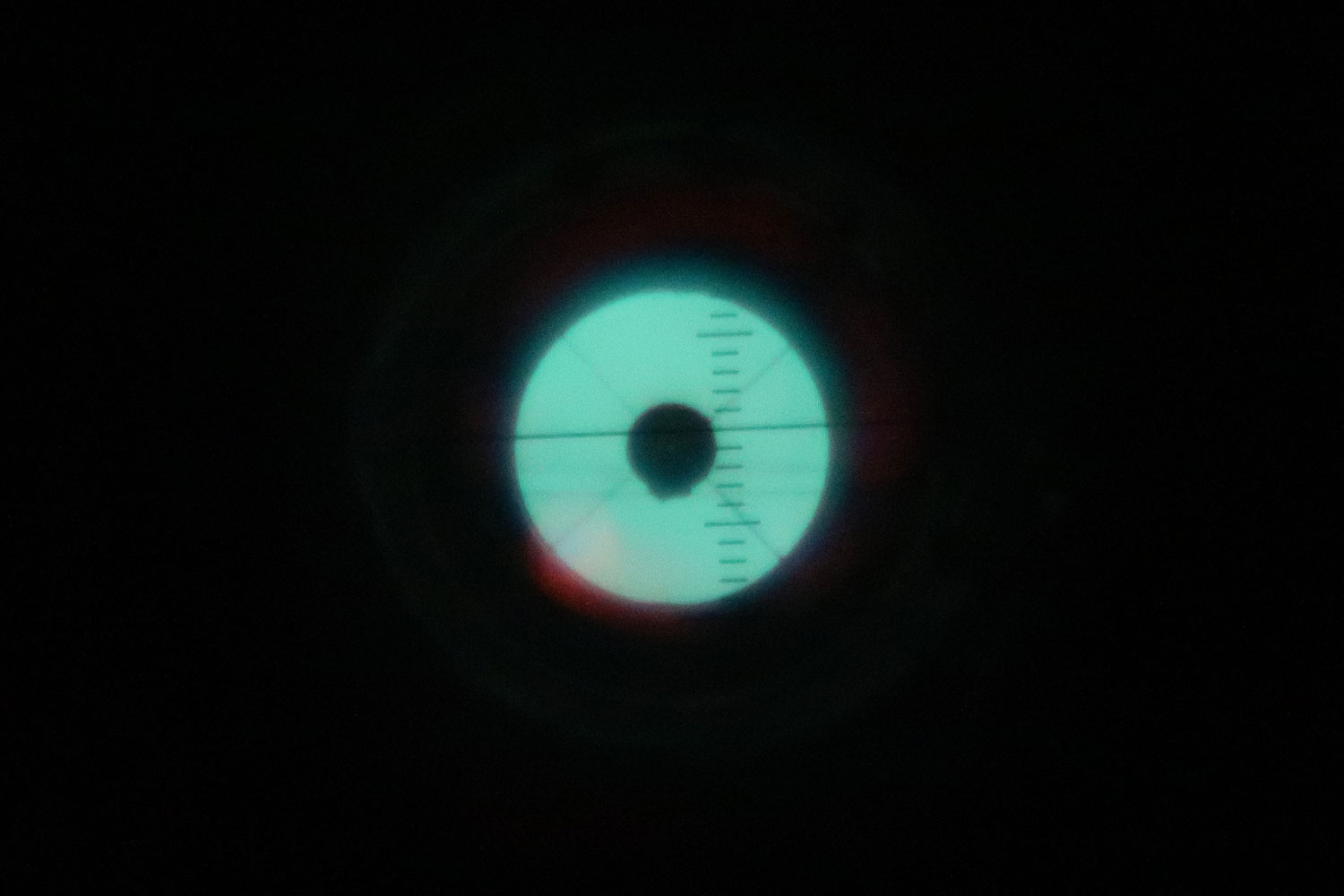

(実際には翌朝行いましたが)実際の倍率を調べるため射出瞳径の測定も行いました。 持参したスケールつきルーペをアイピースに取り付け、持参したコンデジで射出瞳径を撮影しました。 測定結果から瞳径は約1.65mm、一方で望遠鏡の入射瞳径は1010mm(天文台の方に質問したところ主鏡の物理直径は1050mmで光学直径が1010mmとのこと)のため、天頂ミラーを入れてEthos 21mmを使った場合の倍率は約610倍と求まりました。

その他、高さ調節のできるイスを天文台に持参しました。 いつも天体スケッチは立ったまま描いているのですが、やはり座ってスケッチするのは快適でした。 持参して大正解でした。

ページの先頭に 戻る

8.4. 観測環境

ドーム内は照明を完全に消すことで暗くなりますが、パソコンや操作盤のLEDなどがあり、一応は遮光対策されていますが漏れる光もあって気になりました。 そこで持参した黒布で覆ってこれらの光を遮光しました。 その結果ドーム内をほぼ完全に真っ暗にすることができました。 ここで気が付いたのですが、ドーム内の方が野外よりも暗く、より暗順応できる環境でスケッチできるのではと思いました。 またドーム内は夜露の心配もなく非常に快適でした。

空の明るさは SQM で測定しました。 適当なタイミングで天頂方向をそれぞれ3回測定し平均しました。 数値としてはそこそこ良い値が得られましたが、明け方に昇ってきた天の川はかなり淡く感じ、また南東の倉敷方向の空も明るく、正直、やはり美星の空は明るいなと思いました。

| 時刻 | SQM値 |

|---|---|

| 22:20 | 20.8 mag/□" |

| 25:15 | 21.1 |

| 26:55 | 21.1 |

シーイングは二重星を観察して評価しました。 22:30 にはε Booは分離しませんでしたが 2 Comは分離して見えました。 2 Comの離角は3.7秒角、観察時の高度角60度を補正してシーイングは3.4秒角より小さいと推定しました。 同様に 25:45 の測定では 25 CVnは分離しませんでしたがε Booは分離して見えました。 ε Booの離角は2.9秒角、観察時の高度角70度を補正してシーイングは2.8秒角より小さいと推定しました。

| 時刻 | シーイング |

|---|---|

| 22:30 | <3.4 arcsec |

| 25:45 | <2.8 |

倍率610倍で星像を見た印象からも、前半は恒星が肥大して見え、暗い恒星もかすかに見えるか見えないかギリギリといった印象でしたが、後半になるに従って星の肥大はほとんど感じなくなり、また淡い恒星も見えてきました。 これはシーイング3秒角程度でのまさに予想通りの見え方でした。

ページの先頭に 戻る

9. 美星天文台で天体スケッチ: M51 子持ち銀河

バックグラウンドの空が明るいためか、ぱっと見ただけでは淡く分かりにくいが、ドーム内を暗くして、さらに時間をかけてじっくり見ていくことで細かい構造が見えてきた。 銀河中心のコア部は丸くそして明るい。 このコアのすぐ外側南東付近からクランピーな塊(星団や明るいガス)がぐるっと連続して並び、一周目の渦(東側の腕)を作る。 これがとても大きく、かつ明るく見える。 この構造が「腕」ではなくまるで「リング」のようにも見える。 なるほど、ジョン・ハーシェルがリングだと考えたのも完全に納得した。

この一周目のクランピーな連続した構造は、北東付近で不明瞭になり、いくつもの渦・流れが複雑に交わって分かれて、そして二周目の渦(西側の腕)となる。 この二周目の渦は一周目と比べると淡いがこちらも南西から南東にかけて塊がいくつも連なって見えた。

子持ち銀河の子の方の銀河 NGC5195 のコアは特に集光が強く感じた。 アイピースを最初にぱっと覗いた時は明るい恒星かと思ったほど。 コア全体としては南北に少し楕円で、西側に淡い領域が滑らかに広がる。 先ほどの二周目の腕とは細いガスの流れで繋がっているようで、淡い恒星と重なる付近で切れて見える。 またこの付近はもやっとして、一周目の腕とも繋がっているような、複雑な構造に見えた。

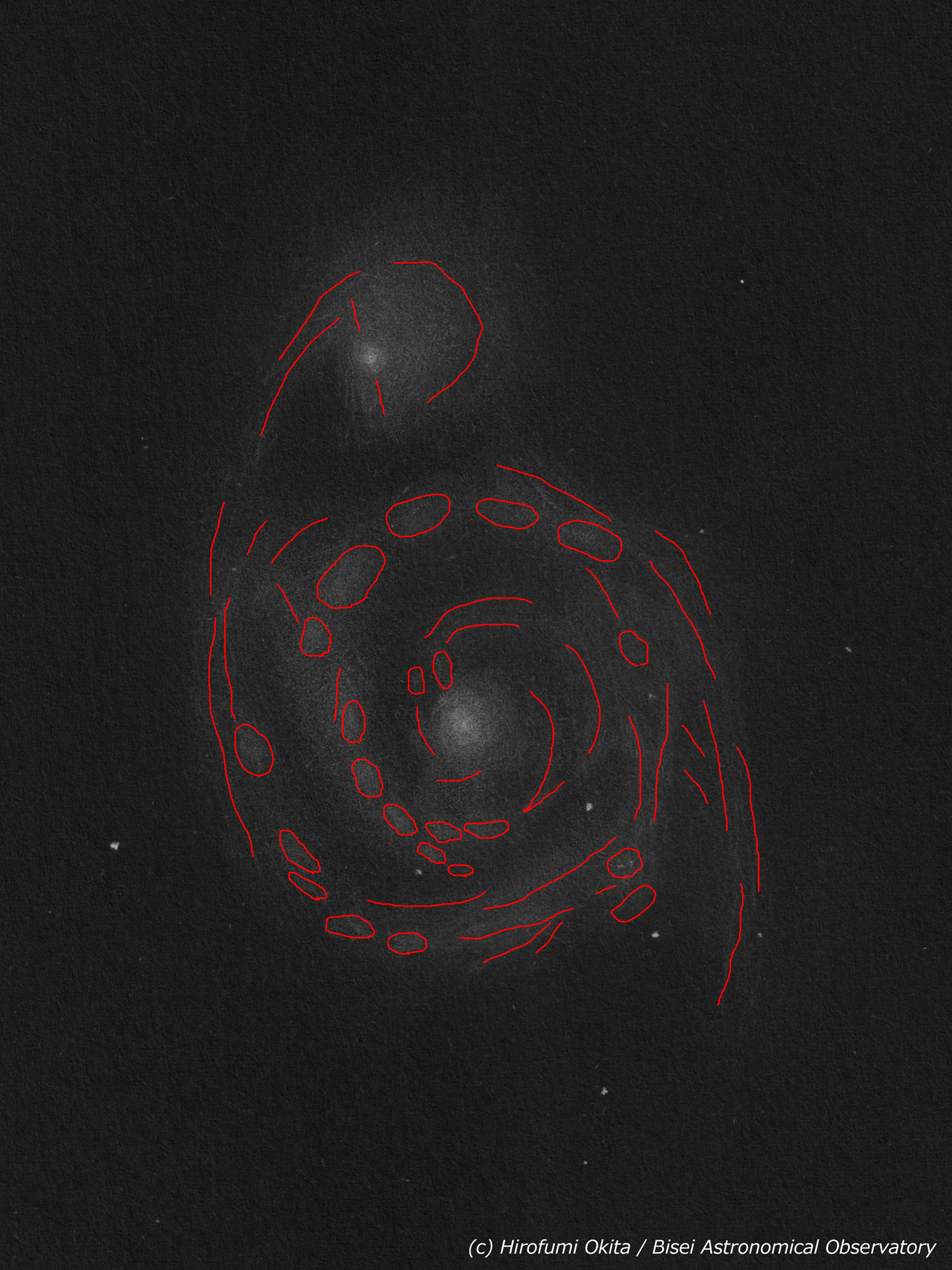

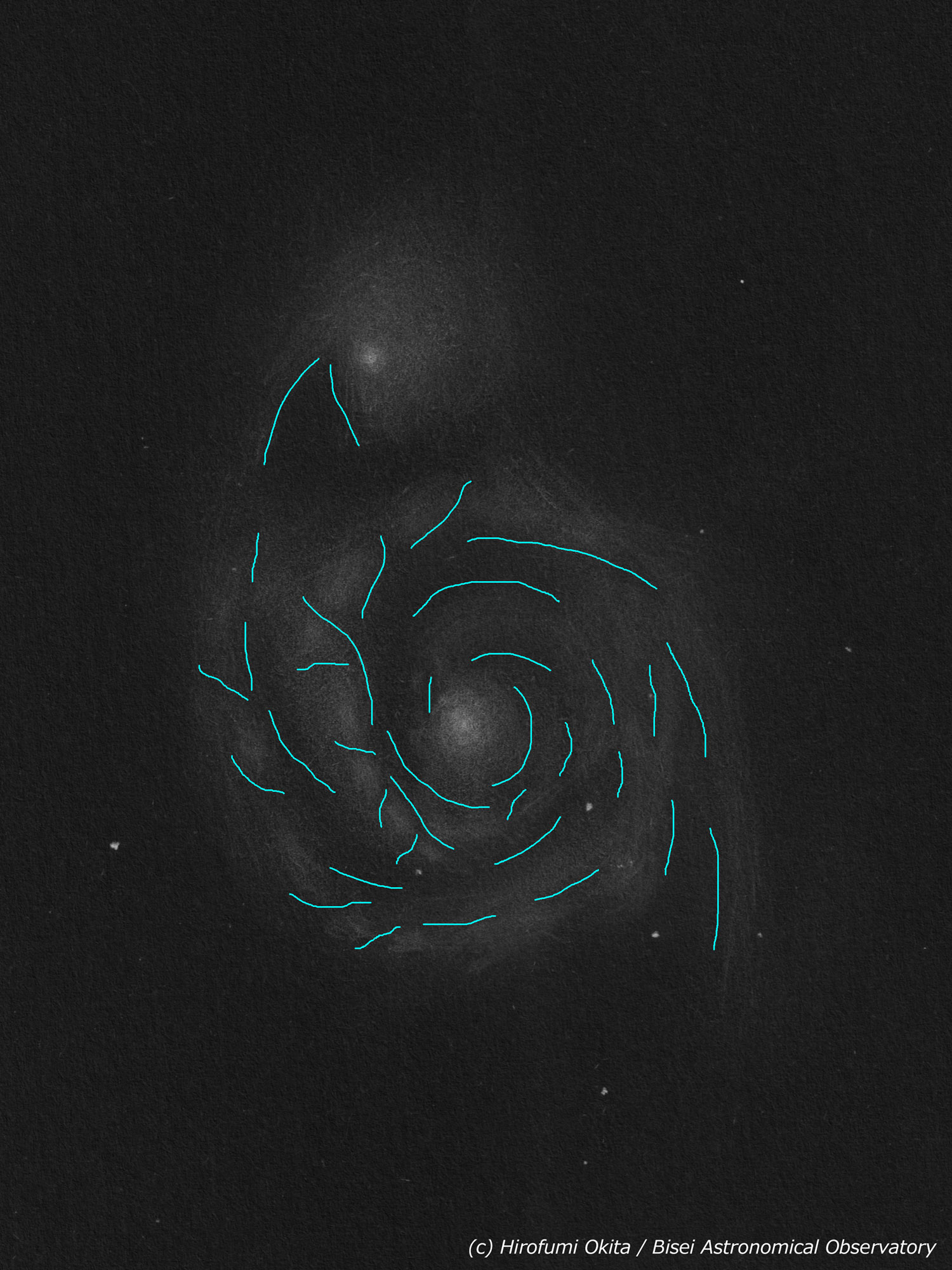

ここで、明るい領域やガスの流れなど、アイピースを覗いて見えた構造の特徴を赤線で示した。 これまでの経験から、M51子持ち銀河は腕が滑らかなカーブを描くいうよりも、カクッ、カクッと直線的に伸びて曲がるを何回か繰り返すような印象を持っていた。 しかし今回はあまりそのような印象はなく、とにかくたくさんのガスの塊が連続して並び、結果として銀河の「渦」「腕」を形作っている、そのような印象に感じた。

ここでさらに、明るい領域と明るい領域の間やガスの流れとそうでない領域の間にシアン色の線を引いて示した。 このシアン色の線の領域はスケッチ中には明確に意識したものではなかったが、データを整約中に天体写真と比較したところ、ちょうどこれらは銀河の暗黒帯に対応する位置に重なっていた。 つまりM51の渦巻きの中の暗黒帯も天体スケッチをとることで結果的に見ることができたのだと思う。

銀河の腕のクランピーで複雑な構造がとても印象的だったが、銀河全体にわたって大きく広がるもやっとした淡いガスの存在も印象的だった。 淡いガスが銀河全体に満ち満ちているように、視野背景とは明らかに明るさが違って見えた。

いつもは天体追尾のないドブソニアンでスケッチしているため視野から天体がどんどん逃げていくが、美星天文台101cm望遠鏡は赤道儀で自動追尾のため落ち着いて描くことができ、複雑な構造の割には短時間で描ききることができた。 一方で赤道儀のため天体は動かないが、本当に淡い構造は「動いていると見える」ようで、わざとハンドコントローラーを操作して視野を動かしてスケッチを行った。 こうすることで限界ギリギリの暗い構造まで見えてきた。 これは新鮮な発見だった。

視野一杯に見える銀河の構造を一つ一つ確かめてスケッチ用紙に描いていくのが本当に面白かった。 何度も何度も見てきたM51がここまで詳細に見えたのは、やはり美星天文台の101cmの口径と、それによって実現した高倍率によるものだと思う。 (もちろんぱっと見ただけでここまで見えると思ってはいけない。 ギリギリ限界まで暗順応させて、部分部分を長時間見続けた印象を重ねてつなぎ合わせて描いたものが天体スケッチ。) 美星天文台101cmでの天体スケッチは本当に素晴らしい経験だった。 今後も引き続き公募に応募して、他の天体も見てみたい。

| M51 | りょうけん座 | 銀河 | 8.1等 | 10.8'x6.6' | 2300万光年 |

| NGC5195 | りょうけん座 | 銀河 | 9.6等 | 5.9'x4.6' | 2500万光年 |

| スケッチ開始日時 | 2023年3月18日23時15分 |

| スケッチ終了日時 | 2023年3月18日26時30分 |

| 観測場所 | 岡山県井原市美星町 美星天文台 (海抜420m) |

| 使用機材 | 美星天文台101cm望遠鏡 + 眼視接眼部 + IDAS LPS-D3フィルター + 2インチ天頂ミラー + Ethos 21mm (610倍、0.16度) スケッチ範囲は約0.24度×0.18度 |

ページの先頭に 戻る

10. 2023年第1期公募観測

2023年4~8月の第1期公募観測に申請して、採択 されました。 今回は「101cm望遠鏡を用いた眼視スケッチ及び眼視観察」というテーマで私に加えて友人3名の合計4名での共同観測として申請しました。 観測の割り当ては2023年8月18~20日の週末のうちの1夜で、この週末のどれか1夜、23:00~28:00の5時間、101cm望遠鏡を占有して使用できることになりました。

8.1. 今回の狙い

今回は実施する時期から夏~秋の天体をターゲットとして、まずステファンの五つ子 と NGC7331 の2天体の天体スケッチを考えました。 そしてこれらの天体は比較的小さくそれぞれ1時間もあれば十分描けるため、天体のスケッチに加えて以下の天体を口径101cmで眼視観察することを計画しました。

- 球状星団

- M13

- M92

- M22

- M15

- 銀河

- ステファンの五つ子

- NGC7331

- NGC6503

- NGC6946

- 惑星状星雲

- M57 リング状星雲

- NGC6543 キャッツアイ星雲

- NGC6826 まばたき星雲

- M27 あれい状星雲

- NGC7009 土星状星雲

- NGC7662 青い雪だるま

- 散光星雲

- NGC6992 網状星雲

- NGC6960 網状星雲

- M8 干潟星雲

- M20 三裂星雲

- M16 わし星雲

- M17 オメガ星雲

- 二重星

- β Cyg アルビレオ

- γ Ari

- γ And アルマク

ページの先頭に 戻る

8.2. 天気の判断

今回もやはり天気の判断には迷いました。 米国からの帰国前日には概ね8/18(Fri)が良さそうに思いましたが帰国後確認すると8/19(Sat)のほうが良さそうでした。 ひとまず8/19(Sat)が第一候補と共同観測者に連絡しました。

8/18(Fri)の朝は、晴れてはいるものの雲も多く、8/19(Sat)、8/20(Sun)のほうが良い予報した。 そこで12:30頃に共同観測者に連絡、14:30頃過ぎに美星天文台にも電話して、この日は観測を行わないことを伝えました。

8/19(Sat)は朝の時点で天気予報は8/19(Sat)も8/20(Sun)も晴れ、但し8/20(Sun)は夕立があるような予報でした。 よって今回はお昼まで待たずに朝の時点でこの日8/19(Sat)に実行と判断しました。 美星天文台には14:00頃に電話し、この日に実施することを伝えました。

ページの先頭に 戻る

8.3. 仮眠と出発

実施を決めたので今回も観測前14:00~17:00に仮眠しました。 その後17:50頃に実家を出発して18:30頃に新倉敷駅で共同観測者のB氏をピックアップ、18:45頃に新倉敷駅近くのファミレスでfmasa氏とU氏と合流、4人で夕食をとりながら打合せしました。 食後はスーパーやコンビニに寄って夜食を購入しながら美星天文台に向かい20:30頃に到着しました。

夏休み・新月期・週末・晴れということもあって天文台の駐車場は多くの車が停まっていました。 ひとまず歩いて天文台に上がり、受付で挨拶して2階の観測待機室で待機しました。 天文台は思っていた以上に蒸し暑かったのですが観測待機室や仮眠室はエアコンが効いており、快適に滞在できました。 22:00に天文台の一般公開が終わり、車を移動させて機材を下ろて観測準備に取りかかりました。

ページの先頭に 戻る

8.4. 機材セッティング

今回も101cm望遠鏡のカセグレン焦点に持参した2インチ天頂ミラーとアイピースを取り付けました。 こうすることで像を倒立像に戻し、自然に観察できるようにします。 今回はシーイングが良いようで前回と比べてかなりシャープな星像です。

アイピースは私は Ethos 21mm と NAV-17HW を持参しました。 Ethos 21mmだと610倍、NAV-17HWだと750倍、さらにEiC-14を使うと910倍となりますが、どの倍率でもストレスなくシャープに結像しました。

その他にもアイピースは共同観測者のfmasa氏が持参したプラノキュラー30mm、ライカ22mm、テレビューアポロ11mm、ペンタックス XW5 も使用しました。 また天文台の観望デッキでは共同観測者のB氏が持参したニコンの5cm10倍双眼鏡(WX 10x50 IF)、天文台備品のフジノンの15cm25倍双眼鏡で観望を楽しんだようです(私の天体スケッチ中は展望デッキでこれらを使って観察していたようです)。 101cm望遠鏡ではフィルターは今回 IDAS LPS-D3 と SvBony CLS を使用しましたが、今回も基本はノーフィルターで観察しました。

ページの先頭に 戻る

8.5. 空の明るさ

前回同様に観測環境は随時測定して評価しました。 空の明るさを SQM-L で測定しました。 適当なタイミングで天頂方向をそれぞれ3回測定し平均しました。 数値としては21 mag/□" とそこそこ良い値が得られましたが美星天文台で測定している値よりも良い値のようで、実際には空はもっと明るいのかもしれません。 感覚としても確かに今回も空は明るいと感じました。

| 時刻 | SQM値 |

|---|---|

| 23:00 | 20.95 mag/□" |

| 24:30 | 21.04 |

| 27:00 | 21.01 |

いくつか天体を観望した結果からもやはり空は明るいようで、正直なところ淡い銀河の構造や淡い散光星雲を見るのはこの夜は難しいと感じました。 夜半過ぎになって少し空が暗くマシになったことは実感しましたが、やはり詳細な観察やスケッチにはイマイチな空でした。

ページの先頭に 戻る

8.6. シーイング

シーイングは今回も二重星を観察して評価しました。 23:10に σ Cas(離角: 3.2秒角)を見たところ完全に分離、一方で λ Cyg(0.9秒角)は分離して見えませんでしたがもう少しで分離しそうな感じでした。 他に適当な二重星がなくこれ以上の評価はできませんでしたが、この夜はシーイングが良いと感じました。

25:40に改めてシーイングを評価したところ、1 Ari(2.9秒角)は完全に分離して青と黄色の綺麗な二重星として見えました。 一方で λ Cyg はギリギリ分離しているようなしていないような、微妙な見え方でした。 というのも(おそらく)望遠鏡に由来する非点収差が見え、焦点内外像が楕円でピントを追い込んでもイマイチ決まりません。 僅かにデフォーカスすれば明らかに二重星なのは判るので、非点収差がなければおそらく分離して見えていたように思います。 25:40の λ Cyg の高度は60度のためエアマス補正してシーイングは0.8 arcsec程度だったと思います。 ただし望遠鏡の非点収差によって1.0 arcsec程度の星像として、アイピースに結像していたと思います。

| 時刻 | シーイング |

|---|---|

| 23:10 | >1.0 arcsec |

| 25:49 | <1.0 |

美星天文台101cm望遠鏡の収差が見える、つまり望遠鏡の性能限界まで見えるようなシーイングだったとも言えると思います。 美星天文台でも指折りのシーイングに恵まれたようです。

ちなみに101cm望遠鏡のハルトマン定数は 0.55秒角 とのことなので、主鏡か副鏡がどこかで圧迫されているのかもしれません。 接眼部に取り付けられているミラーにアスがあるのかもしれません。

いずれにせよ、この夜は倍率910倍にしても星像はまったく破綻が無く、シャープに結像しました。 倍率もまだまだ高倍率が行ける、と思いました。

よって今回の観測環境では淡い銀河の観察は難しく、一方で惑星状星雲といった高倍率での観察対象が面白いと考えました。 そこでターゲットを変更し、今回は惑星状星雲の天体スケッチをすることにしました。

ページの先頭に 戻る

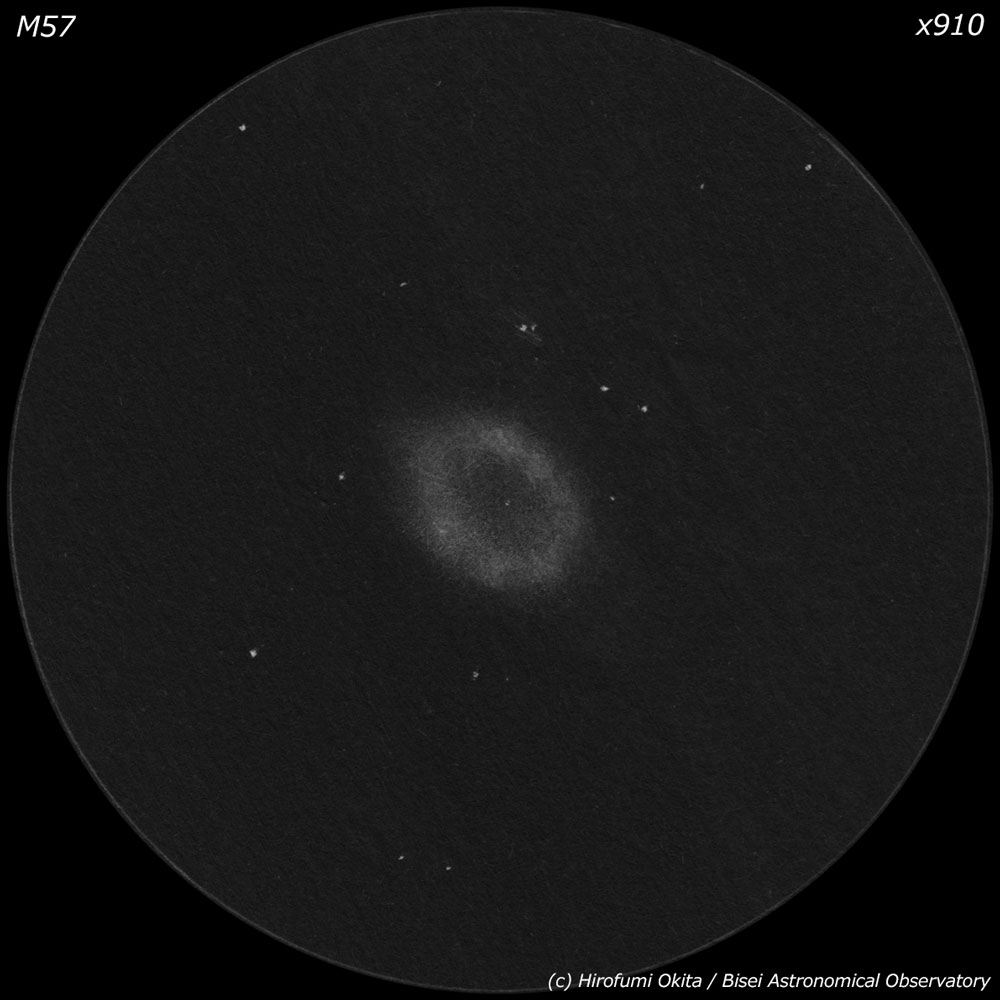

11. 美星天文台で天体スケッチ: M57 リング状星雲

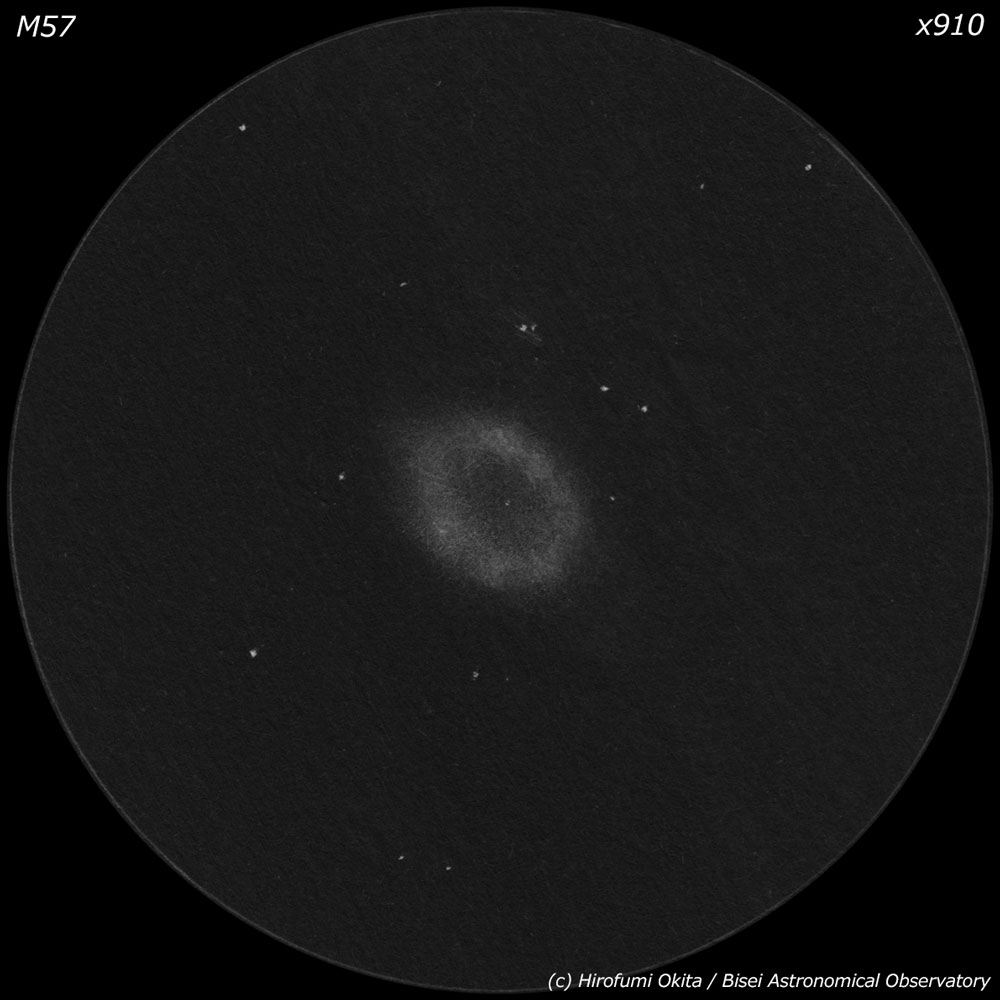

有名なM57 リング状星雲。 まるで C63 らせん状星雲 (NGC7293) のように大きく広がって見える。 中心星もバッチリ見える。 中心から放射状に外に外にガスが流れ出ていて、それらが連なって円弧を描いて、全体としてリング状に見えている。 このような見え方は今までとは全く異なる。 これまでは明るい円弧といったリングの接線方向に連続する印象だったけれど、今回はリングとは直交する方向にガスが広がる印象が得られた。 これはやはり口径101cmの集光力と良シーイングから得られた印象なのだろう。 今までの口径60cmや口径40cmの見え方・感じ方とは明らかに全然違う。

リングは一様な明るさではなくクランピーで、3~4ヵ所の明るい領域が見られる。 ただしそれぞれは決して独立しているわけではなく、淡いガスによって繋がっている。 リングの内側は淡いガスで満たされ、中心星付近から淡いガスの流れがリングへと滑らかに接続するように見える。 リング全体の形状は北東-南西方向が楕円の長軸で、淡い領域がふわっと広がっている。 一方で南東-北西方向は短軸方向で、ストンと明るい領域から一気に背景の空に落ち込むような感じに見える。

| M57 | こと座 | 惑星状星雲 | 8.8等 | 3'x2.4' | 2300光年 |

| 中心星 | こと座 | 白色矮星 | 15.2等 | - | 2300光年 |

| スケッチ開始日時 | 2023年8月19日24時35分 |

| スケッチ終了日時 | 2023年8月19日25時25分 |

| 観測場所 | 岡山県井原市美星町 美星天文台 (海抜420m) |

| 使用機材 | 美星天文台101cm望遠鏡 + 眼視接眼部 + 2インチ天頂ミラー + EiC-14 + NAV-17HW (910倍、0.11度) |

ページの先頭に 戻る

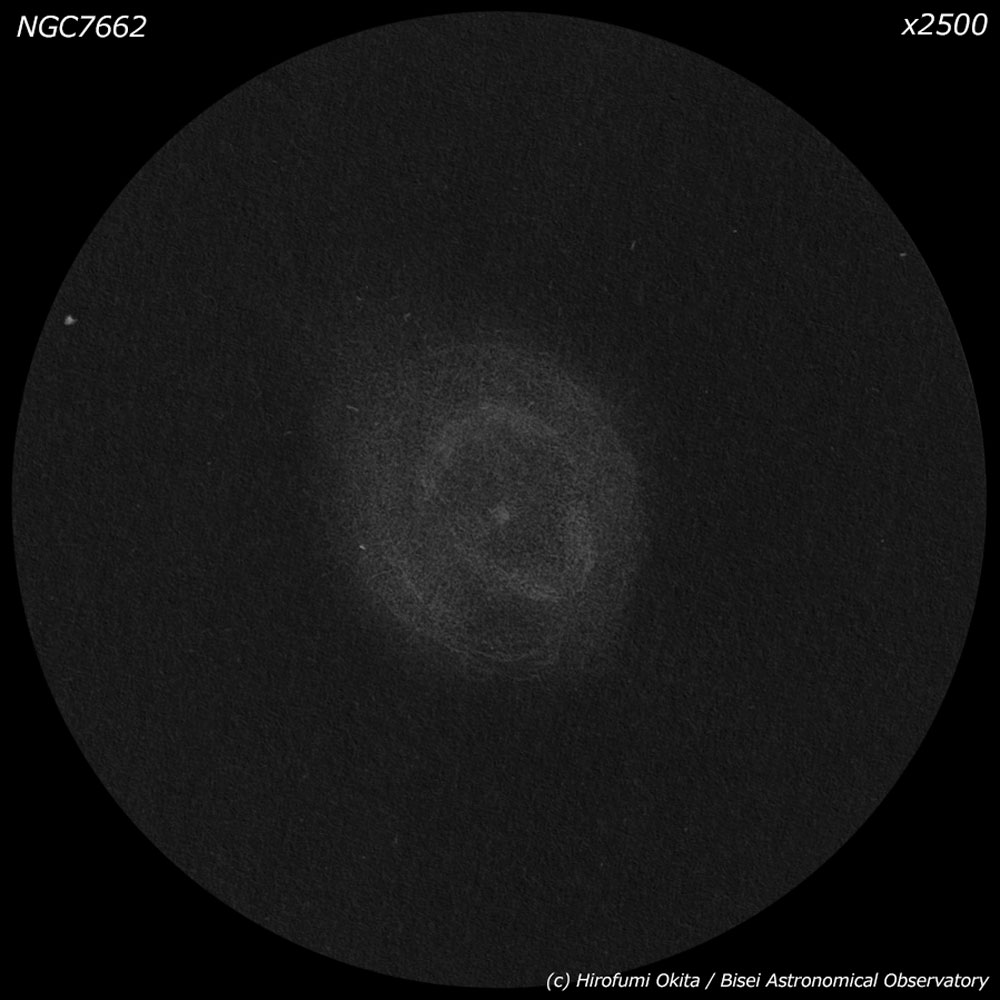

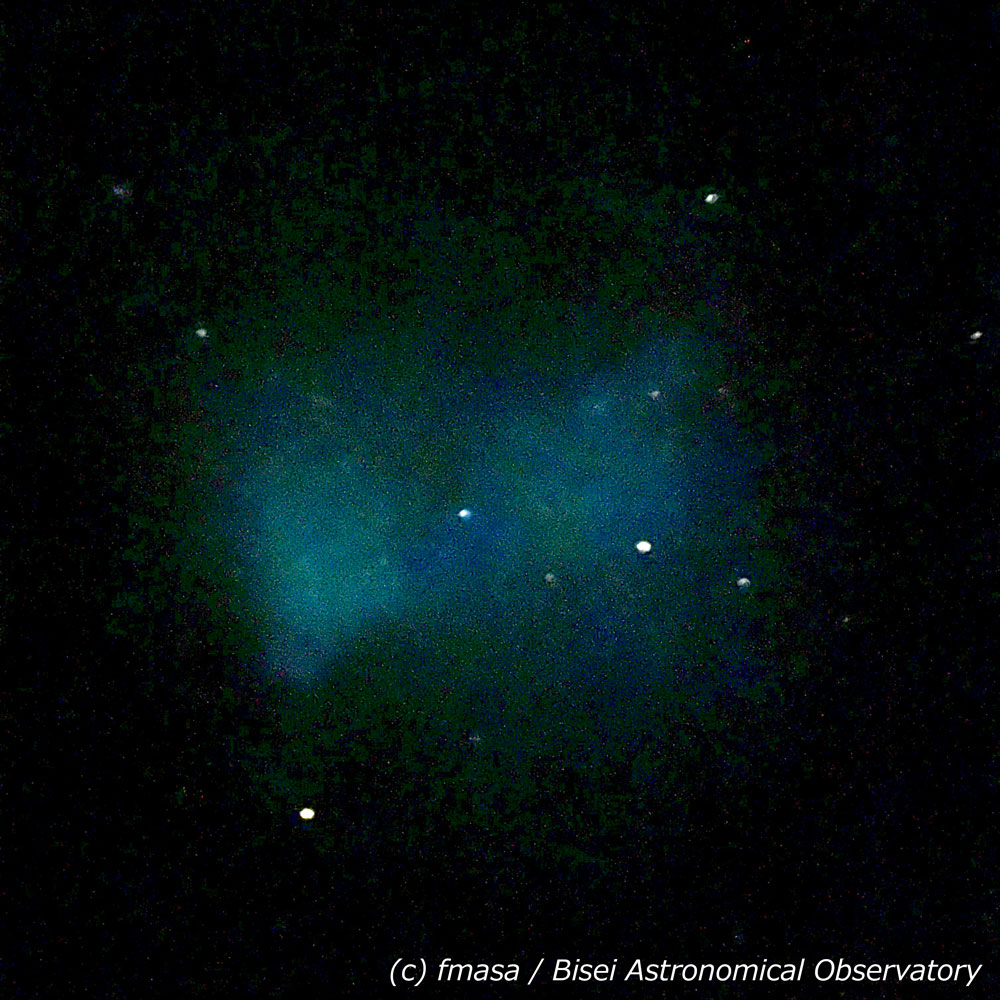

12. 美星天文台で天体スケッチ: NGC7662 青い雪だるま

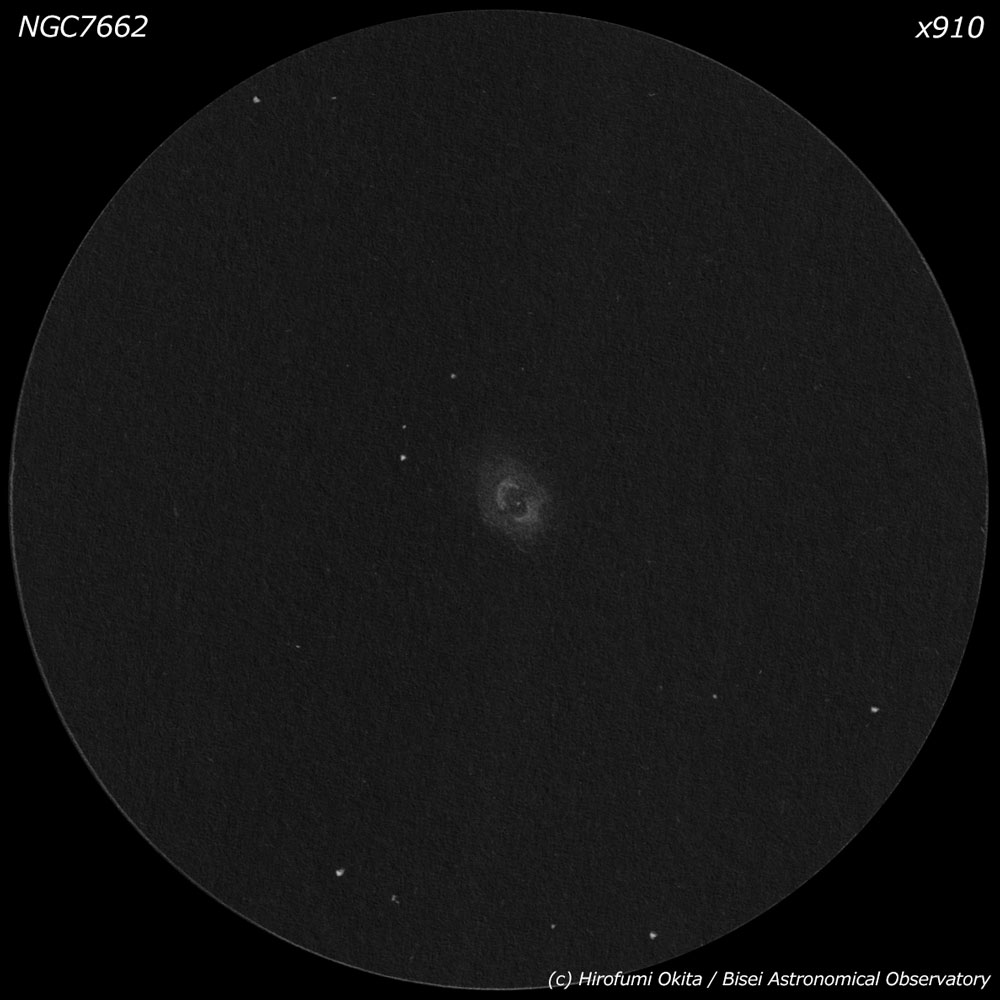

910倍のまま NGC7662 青い雪だるま を導入すると、ぱっと視野に明るい惑星状星雲が飛び込んできた。 星雲全体が非常に明るいが中心星とその付近が8の字のような形が特に明るく印象的。 この中心部の明るい構造(リング)を取り囲むように、外側に淡い丸い円盤が見えて面白い。

しかし910倍ではまだまだ倍率が低すぎて天体が小さすぎて、これではとても構造を描けないということをスケッチを始めてから気が付いた。 薄明開始の26:00が迫っていたので、ある程度のところで910倍でのスケッチは仕上げて切り上げて、アイピースを変えてもっと高倍率でスケッチすることにした。

| NGC7662 | アンドロメダ座 | 惑星状星雲 | 8.3等 | 0.5' | 3600光年 |

| スケッチ開始日時 | 2023年8月19日27時15分 |

| スケッチ終了日時 | 2023年8月19日27時30分 |

| 観測場所 | 岡山県井原市美星町 美星天文台 (海抜420m) |

| 使用機材 | 美星天文台101cm望遠鏡 + 眼視接眼部 + 2インチ天頂ミラー + EiC-14 + NAV-17HW (910倍、0.11度) |

910倍ではまだ倍率が低いと感じ、共同観測者のfmasa氏から XW5 を借りて 2500倍 としてみた。 さすがに高倍率すぎてダメだろうとためらったが実際には全くそんなことはなく、全く問題なく結像して大迫力な像が得られて大変驚いた。 中心星や視野内の近くの恒星は確かに少し肥大して見えたがまだまだ十分に実用になるレベルで、肝心の星雲の細かい模様はむしろこの倍率で見ることではっきりと認識できるようになった。

この星雲の目立った構造はやはり中心部の明るいリングで610倍や910倍といった低倍率では中心星と合わせて8の字のような形に見えていた特徴的な構造が2500倍では中心星と2つの半円の円弧として明瞭に分かれて見えた。 これら円弧は整った綺麗な円弧ではなく、ブーメランのような弓なりの形のものと平仮名の「し」のような形のものとに見え、これらが非対称で面白いと思った。 円弧の明るさも一様ではなく、所々明るく、また暗く途切れているところもあり、とても複雑な構造をしている。

中心星は中心部の明るいリングとは同心円ではなく少し東に偏った位置にあってこれも意外に感じた。 中心部の明るいリングは何か他の天体からの力学的な影響を受けて歪な形になったのか?とか、そんなことを思いながらスケッチした。 一方で星雲全体としては淡い領域も含めると確かに中心星は中心にあるようで、これも面白いと思った。

中心星から南東方向は、中心星から外側に三角形・扇型に広がっていく領域があり、ここはちょうど内側の明るいリングの切れ目の位置に対応していて、内側のリングを抜けて中心星からの光がダイレクトに外側の領域に届いているように感じた。 外側の構造で一番明るい領域がちょうどこの南東の位置に見える。 この外側の領域はさらにその外側の背景とははっきり区別できるが内側のリングと比べると淡い。 所々に淡い領域があるものの、概ね整った楕円形で中心星・内側のリングをを綺麗に取り囲んで見える。

2500倍 という信じられない超高倍率ではあるものの、美星天文台の101cm望遠鏡という大口径と、また国内屈指の岡山の優れたシーイングに恵まれ、最高の眼視体験が得られた。

| NGC7662 | アンドロメダ座 | 惑星状星雲 | 8.3等 | 0.5' | 3600光年 |

| スケッチ開始日時 | 2023年8月19日27時30分 |

| スケッチ終了日時 | 2023年8月19日27時55分 |

| 観測場所 | 岡山県井原市美星町 美星天文台 (海抜420m) |

| 使用機材 | 美星天文台101cm望遠鏡 + 眼視接眼部 + 2インチ天頂ミラー + XW5 (2500倍、0.03度) |

ページの先頭に 戻る

13. 美星天文台 眼視観察の結果

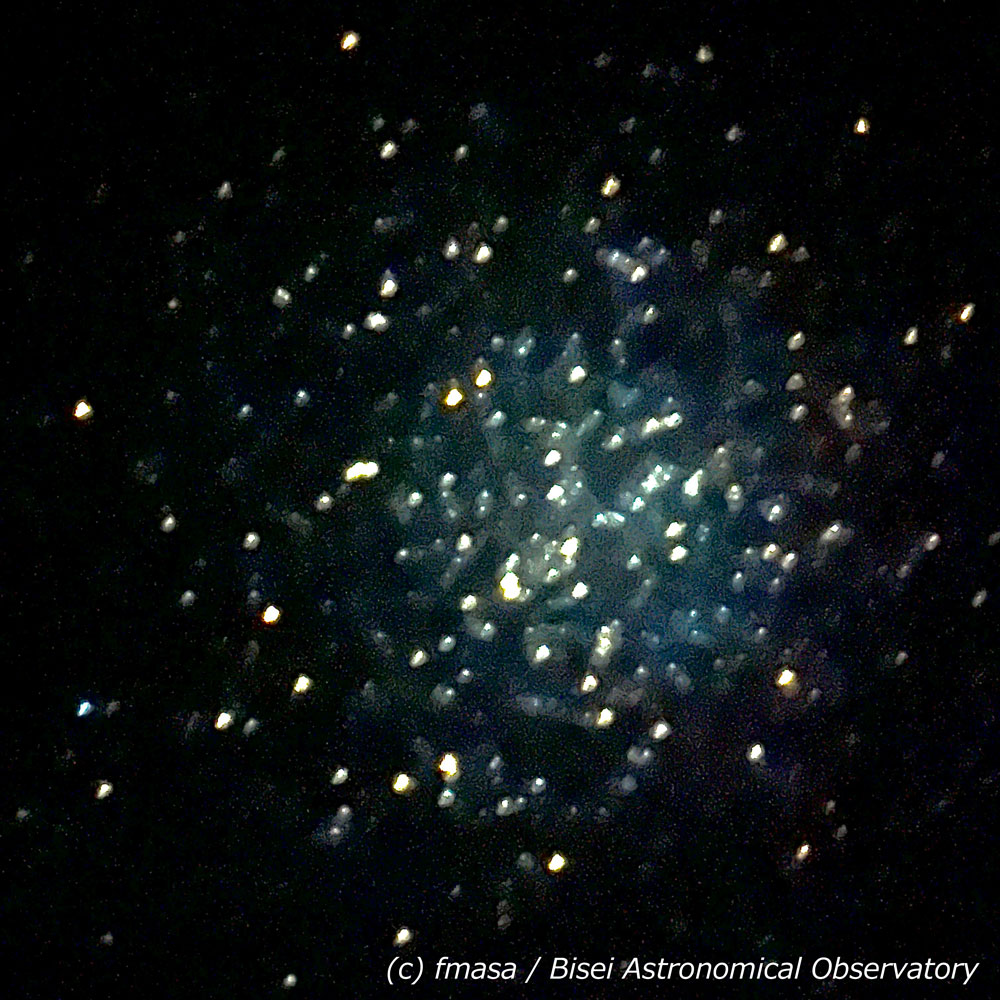

今回は天体スケッチだけでなく共同観測者と天体を観察した結果も文字で残すことにしました。 観測後にシャワーを浴びて仮眠室で仮眠した後、1時間ほど話し合い、眼視観察でどう見えたか感想を共有しました。 天体写真は共同観測者のfmasa氏が iPhone 13 を101cm望遠鏡のアイピースに当てて手持ちで撮影したものです。

13.1. M57 リング状星雲

610倍でも910倍でもどちらも良かった。 中心星がはっきりと見えた。 円盤が放射状に広がるように感じた。 星雲のグラデーションが美しかった。

13.2. M13

610倍だと拡大しすぎで微妙。 散開星団みたいに見えてあまり面白くない。 プラノキュラー30mmで400倍で見たのがちょうど良い。 ただし思っていたような感動がない。 感動が薄い感じ。

(補足:画像は iPhone の写真アプリで露出の強化、ブリリアンスの強化、シャドウの強化、シャープネスと精細度の強化、ノイズを少し除去といった画像処理を実施。)

13.3. ステファンの五つ子

イマイチ。 空が明るくコントラストが悪く、イマイチよくわからない。 言われるとどれが五つ子に対応するか判るが、逆に5つ以上あるような気もする。 ステファンの隠し子?

13.4. M27 アレイ状星雲

ちゃんとアレイ型に見えた。 左右非対称な構造で面白い。 これはよかった。 610倍。

(補足:画像は iPhone の写真アプリで露出の強化、ブリリアンスの強化、シャドウの強化、シャープネスと精細度の強化、ノイズを少し除去といった画像処理を実施。)

13.5. NGC6960 網状星雲

イマイチ。 明るい恒星とその周りのガスがあるのが判るが、やはり倍率が高すぎて面白くない。

13.5. M31 アンドロメダ銀河

拡大しすぎで微妙。 グラデーションが滑らかに見えた。 暗黒帯も2本見えた。

13.6. NGC7331

暗黒帯がはっきり見えた。 伴銀河も2つははっきり見え、3つめは少し離れた所にあって淡かった。 ただしコントラストが悪くイマイチな見え方だった。

13.7. NGC7662 青い雪だるま

二重構造。 高倍率が面白い。 緑色。 眼視観察するなら910倍でも十分。 しかし細かい所は1200倍や2500倍が良く判った。 7mmのアイピースなら1800倍でちょうど良い倍率だったと思われる。

13.8. M42 オリオン大星雲

赤と緑が混じった感じ。 輝度の差ではない何か(色情報?)を感じた。 ボコボコと星雲内の構造が見えて面白い。 トラペジウムは6コ見えた(EとFが見えた)。

13.9. 木星

明るい。 ベルトがはっきり見える。 フェイストーンはよく分からない。 シーイングサイズ(~1.0秒角)に対応する構造は見えていた。 望遠鏡の非点収差なのか少し輪郭がズレて見えた。 アイピースはライカ22mmで580倍。 光量の力で押し通している感じで、細かい構造は平均化されて見えなくなっているが、そうでない大きな構造ははっきりと見えた。

ページの先頭に 戻る

今回は友人との共同観測でしたが4人というのはちょうど良い人数に感じ、1人当たり見る時間も十分ありながら、途中だれることもなく天体スケッチや天体観察で天体薄明まで楽しめました。 また翌日に101cm望遠鏡でどう見えたかを共有する時間を持ったのも良かったと思います。